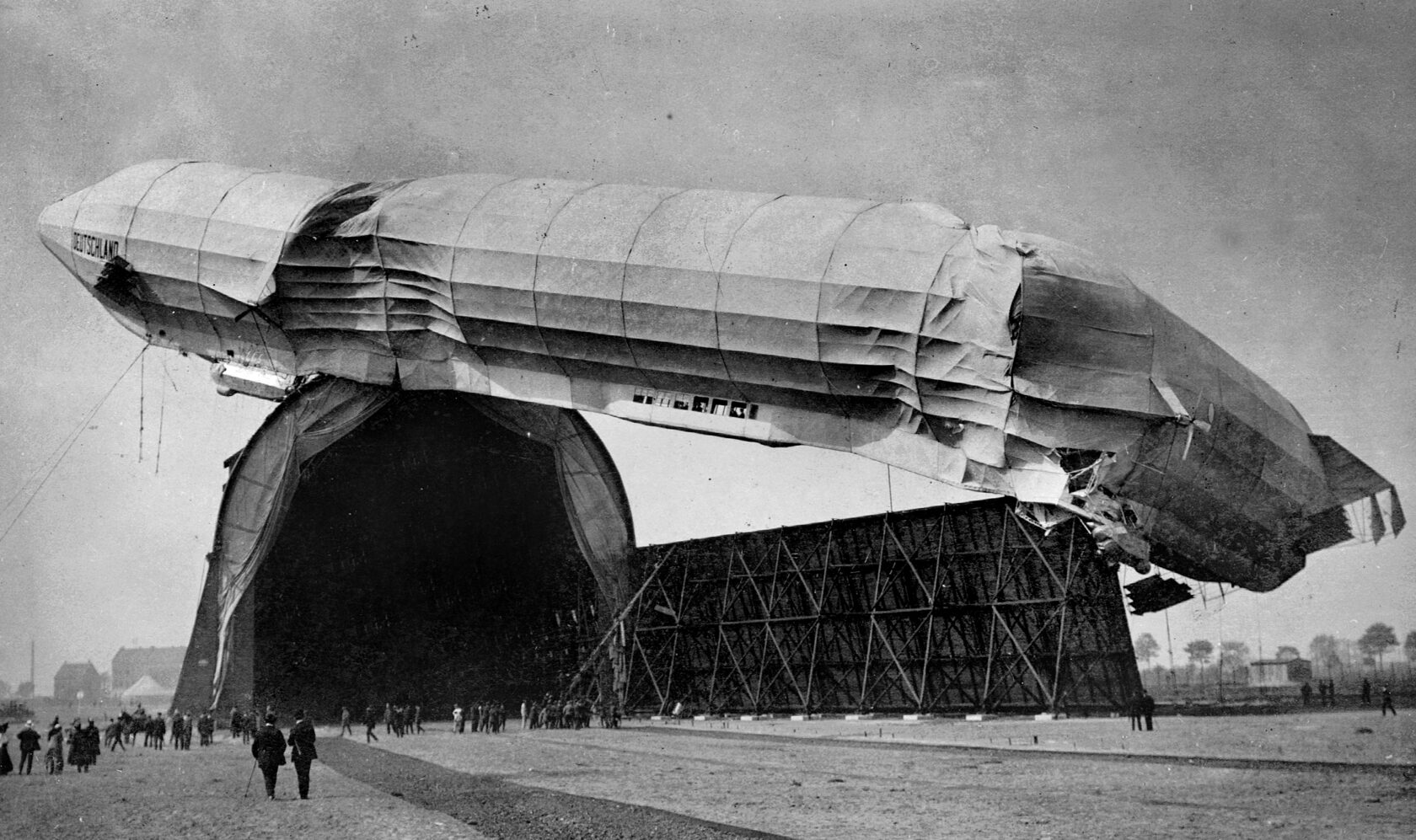

«Последние цеппелины 30-х годов… можно смело сравнить с атлантозаврами и бронтозаврами мелового периода, — писал Станислав Лем в „Сумме технологии“, в главе о сходстве эволюции организмов и механизмов. — Управляемый воздушный шар перед лицом угрозы со стороны аппаратов тяжелее воздуха явил „гигантизм“, столь типичный для предсмертного расцвета вымирающих эволюционных ветвей».

Примитивные, мелкие, хрупкие, но зато юркие и дешёвые самолёты первых поколений сыграли ту же роль могильщика титанов, что и первые млекопитающие. Гиганты в обоих случаях оказались тупиковой ветвью. Их вытеснила мелюзга.

Впрочем, беглое знакомство с историей золотого десятилетия дирижаблей наводит на мысль, что тупик не был предопределён одним лишь развитием технологий. Причастны оказались и политика, и массмедиа, и просто случайность.

Отработав технологию ещё до и во время Первой мировой, в мирные годы аккуратные и упорные немцы успешно и без громких аварий эксплуатировали свои громадные дирижабли, построив их более сотни. Несколько флагманов этого флота выполнили в сумме около тысячи перелётов через Атлантику, перевезли несколько десятков тысяч пассажиров. Возили трансконтинентальную почту. Совершали дальние перелёты в тропиках и в Арктике (в разной плотности воздуха — разные хитрости пилотирования).

На цеппелинах были даже сигарные комнаты — и это на борту аппарата, наполненного водородом! Это пострашней, чем курить на бензозаправке. Но немцы обшивали курилки асбестом, делали в них одну на всех электрозажигалку, избыточное давление и воздушный шлюз (!), а у пассажиров отбирали спички ещё у трапа. И курили — не нервничая

В полёте ужинали за изящно сервированными столиками, музицировали под рояль, выходили на балкончик у моторной гондолы посмотреть вниз на облака и спали в двухместных каютах. И всё это в многодневных полётах над Атлантикой, над морем Лаптевых или даже над Амазонкой. «Мы сожалеем, что вместо ванн можем предложить почтенным пассажирам лишь душ» — видели бы они салоны трансатлантических авиалайнеров через 80 лет! Где коленки в подбородок и за курение — расстрел.

Но рано или поздно водородный дирижабль должен был взорваться. Случайность, халатность, молния, диверсия конкурентов: летающий мегагазгольдер — весьма уязвимая вещь. Если водород не заменить на негорючий гелий.

Гелий в 1930-е годы уже вовсю производили в США, а вот в Германии его в нужном количестве делать не умели. Американцы с энтузиазмом взялись строить собственные цеппелины: их самые амбициозные проекты «Акрон» и «Мейкон» не уступали «немцам» в размерах и мощи. Они даже интегрировали в себя эволюционных конкурентов: маленькие истребители-бипланы стартовали прямо из-под брюха гиганта со специальных подвесов — их тестовые полёты прошли успешно.

Но ни Штатам, ни Англии (где отгрохали дирижабль R-101 чуть ли не с танцполом на борту) не удавалось то, что так хорошо умели немцы — водить гиганты аккуратно, с умом и строжайшим образом соблюдая дисциплину. Фатальные ошибки в управлении в нештатных ситуациях преследовали и англичан, и янки. Их гиганты рушились с неба.

А немцам гелий так и не достался из-за Гитлера, которому никто его не хотел продавать (и трудно упрекнуть за это будущих союзников СССР во Второй мировой). Вот почему в 1937-м немецкий воздушный флагман «Гинденбург» (спроектированный под гелий, но довольствовавшийся водородом) величественно взорвался перед объективами репортёров. И массмедиа планеты растиражировали кадры, «изменившие мир». По сути, ветвь гигантов техноэволюции под корень обрубили именно фотожурналисты. Хотя конкуренты-аэропланы и лично Гитлер, конечно, тоже причастны.

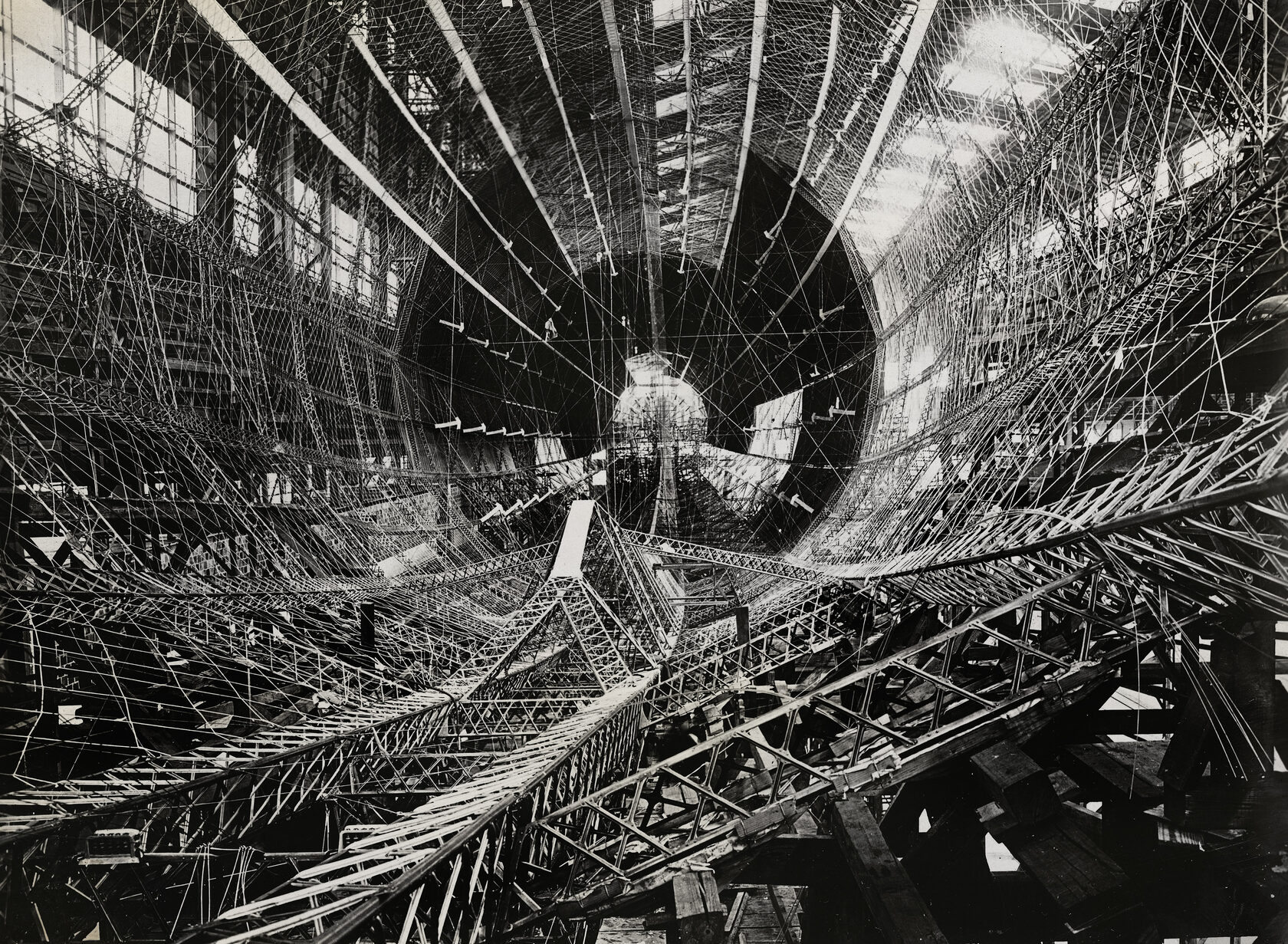

С тех пор минуло 85 лет. Давайте мысленно пройдёмся по коридорам цеппелина, летящего через Атлантику. Вдохнём запах обивки, дерева и металла, ароматы из камбуза, солёный ветер из приоткрытого окна в салоне для отдыха. Почувствуем лёгкую дрожь палубы, под которой пустота на километр вниз, до самых волн. Коснёмся крышки рояля. Заглянем в кабину к пилотам — она тут размером с капитанский мостик морского корабля, со штурвалом и огромными окнами от пола до потолка. Экономили на весе, но не на объёме, инженеры ещё не видели смысла в тесноте.

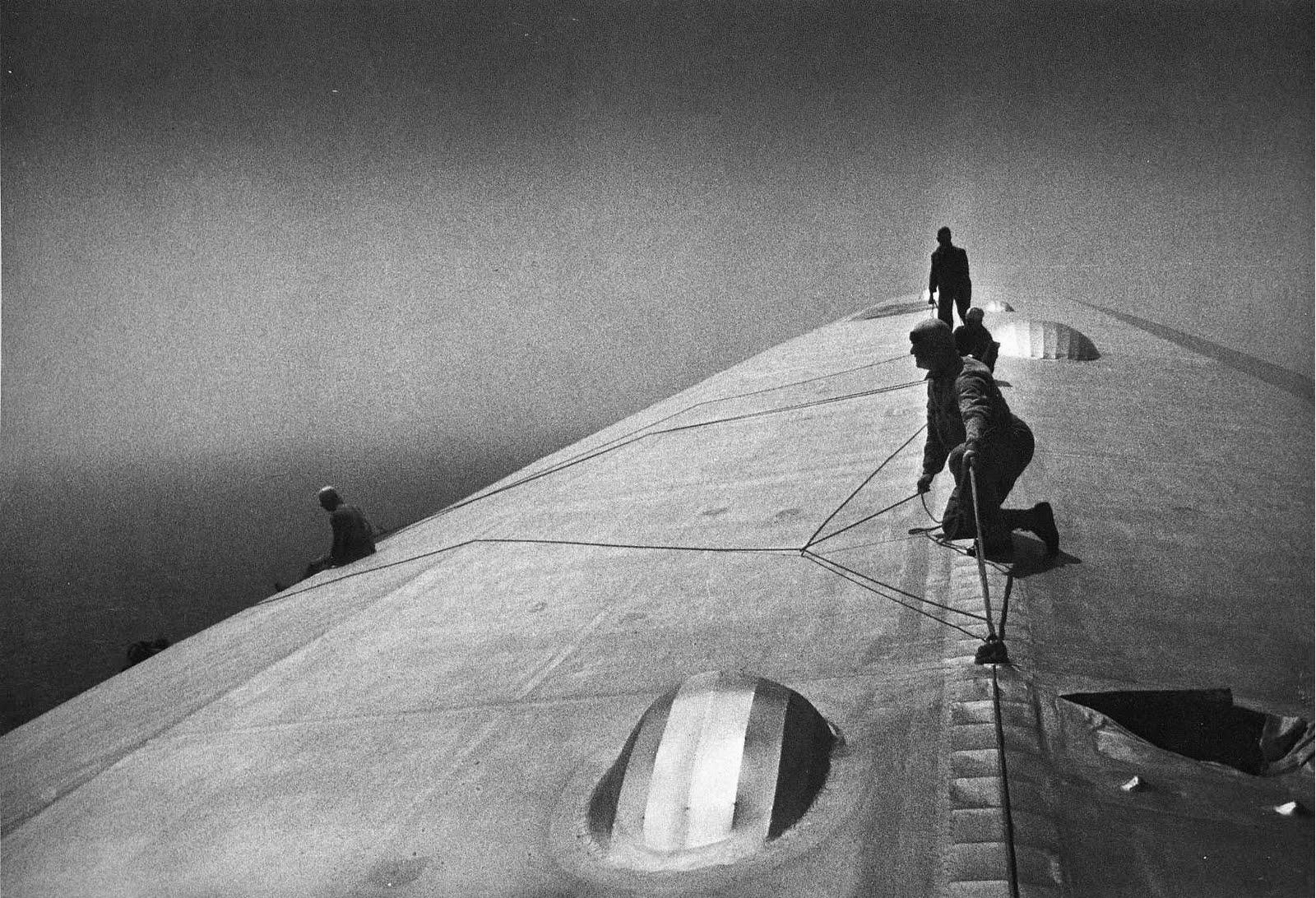

Спустимся на этаж ниже: здесь живёт экипаж и сложена почта. Вернёмся наверх, к себе в каюту, накинем что-нибудь потеплее из чемодана под койкой и отправимся подышать морским воздухом по техническим коридорам внутри 240-метрового корпуса, способного вместить чуть ли не Нотр-Дам (без колоколен).

Откроем дверь в металлическом боку и выйдем наружу, на решётчатый мостик над пропастью — в поток ледяного ветра. Как в мультике Миядзаки. Главное — крепко держаться за перила. По специальным лестницам можно даже вылезти на выпуклую «спину» летящего диплодока. Но это не для пассажиров, конечно.

А нам пора в ресторан — быть может, удастся перекинуться парой фраз с той дамой из номера 12-б. «Вы не курите? Я тоже. Мы с вами счастливчики — не надо выворачивать карманы!» — «А не правда ли, здесь совсем не укачивает?»

Представьте, как этот двухэтажный стимпанк-отель в брюхе водородного колосса три дня плывёт по воздуху, перемещаясь между континентами. И, я уверен, у вас перехватит дыхание. «Неужели это было реальностью?» Обрубленная ветвь эволюции, кажется, всё ещё чуточку ноет в нас фантомной болью. Как детская мечта о летающем корабле.

Жаль, ни от одного из них не сохранилось, кажется, даже гондолы. Только эти фотографии.

Фото: Kai Heinrich / Flickr CC BY-NC 2.0, SZ Photo / Scherl / Global Look Press, National Photo Company Collection (Library of Congress USA), National Photo Company Collection (Library of Congress USA), SZ Photo / Scherl / Global Look Press / Fings / Flickr / CC BY 2.0 / Everett Collection / Shutterstock / U.S. National Archive

Опубликовано в журнале «Кот Шрёдингера» № 44 2021 г.